SALLES EN IMAGES

Les anciennes cartes postales...

Reproductions.

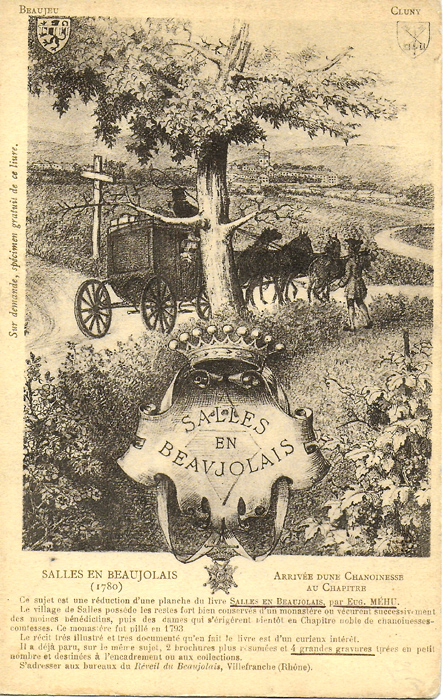

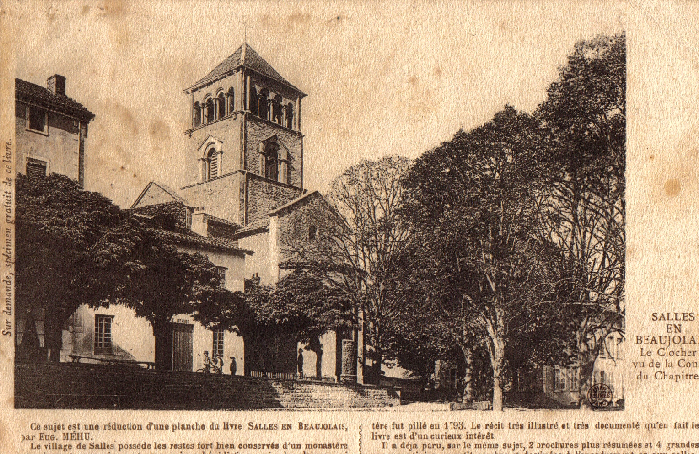

Cartes postales tirées de planches du livre d'Eugène Méhu "Salles en Beaujolais".

Le cloître au XII° siècle.

Arrivée d'une chanoinesse vers 1780. La diligence arrivant à la croix Polage.

On distingue nettement les routes menant vers le cimetière actuel et celle rejoignant le fond de Salles.

Vues générales.

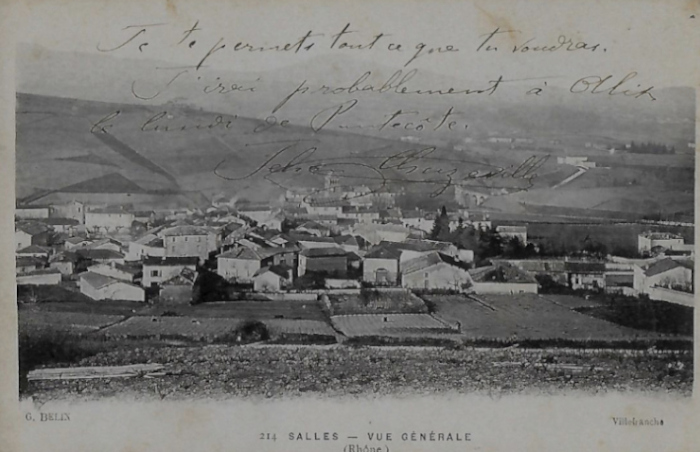

Vue du village en 1903.

Vue depuis la route de St. Cyr.

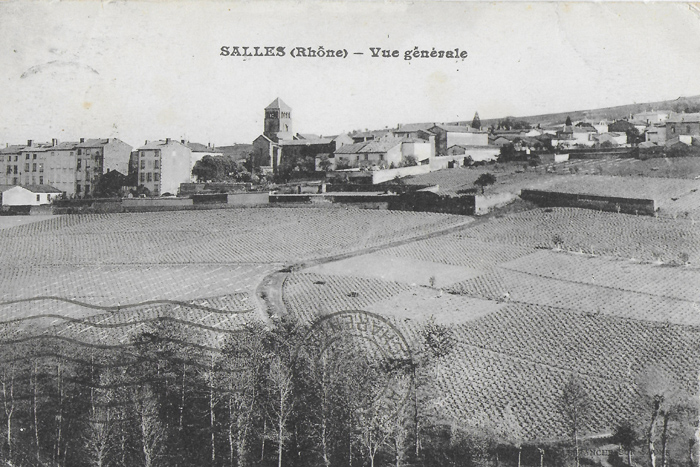

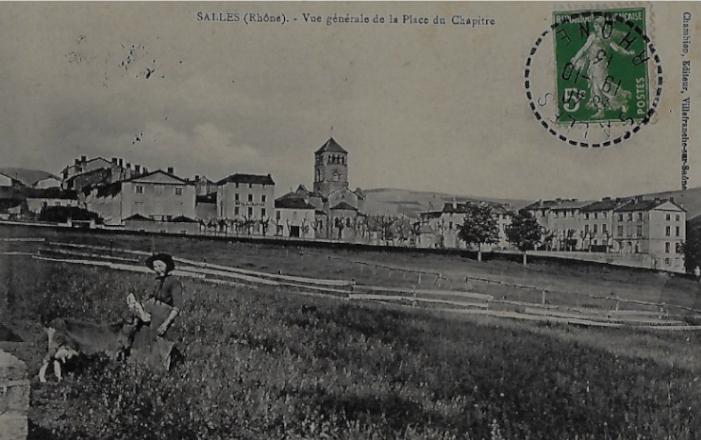

Vue du village en 1907.

Vue du village en 1915.

On remarque les 4 agriculteurs fauchant le pré.

Vue du village en 1925.

Vue du village depuis Combe Arnoux.

Vue du village depuis la route de St. Cyr.

Le Chapître

Un peu d'histoire.

Au milieu du X° siècle, des moines venus de l'abbaye de Cluny installent un prieuré à Salles.

La construction d'une église commence au XI° siècle, elle sera modifiée au cours du temps. Puis le cloître est construit durant XII° siècle.

En 1301, la maison de Cluny rappelle ses moines et installe des "bénédictines". Ces religieuses nobles et pieuses, financées par les Sires de Beaujeu, demeuraient sur l'île disparue de Grelonge. (Ile inondable située sur la Saône à hauteur de Messimy (01)).

Durant la seconde moitié du XVIII° siècle, les bénédictines s'affranchissent de la tutelle de Cluny et passent sous la coupe du roi de France et de l'archevêque de Lyon.

Elles prennent le titre de "Chanoinesse Régulière". En 1779, Louis XV nommera leur communauté "Chapitre noble de Chanoinesses Comtesses de Salles. (Pour être admise au chapitre de Salles, les preuves de 9 degrés de noblesse paternelle étaient nécessaires.)

Des projets pharaoniques sont lancés pour la rénovation du chapître. Destruction de l'église romane et du cloître, nouvelle église, nouveaux bâtiments d'habitation, réfection du parc avec bassins, création d'une avenue reliant Blaceret.

Le manque de financement et la Révolution de 1789 mettront un terme à la mégalomanie des Chanoinesses.

Les Chanoinesses et les Sallèsiens.

Constatant l'ampleur des travaux dans leur église, les Sallèsiens craignent d'en être expulsés et d'être envoyés vers l'église de Blacé où réside leur curé. Ils attaquent en justice la communauté de Chanoinesses.

La justice est rendue en 1784 par une transaction. Une seconde église et un cimetière seront construits à l'entrée du village. (Vers l'intersection de la rue de la voûte et de la rue du 8 mai 1945.). Ce projet a-t-il été réalisé?

Alix des Roys

Parmi les chanoinesses, Madame du Villard se trouve être la soeur de Pierre de Lamartine, capitaine de cavalerie. Cette chanoinesse hébergeait une jeune pupille, Alix des Roys.

Lors des visites rendues à sa soeur, le chevalier trouva la demoiselle à son goût et leur mariage aura lieu en 1790. De cette union naîtra Alphonse de Lamartine, poète, député, ministre des affaires étrangères sous la 2° République et académicien.

Manuscrit du vieux Curé/ ed du Poutan - USHR Salles-en Beaujolais et sa Région.

Vues du chapître.

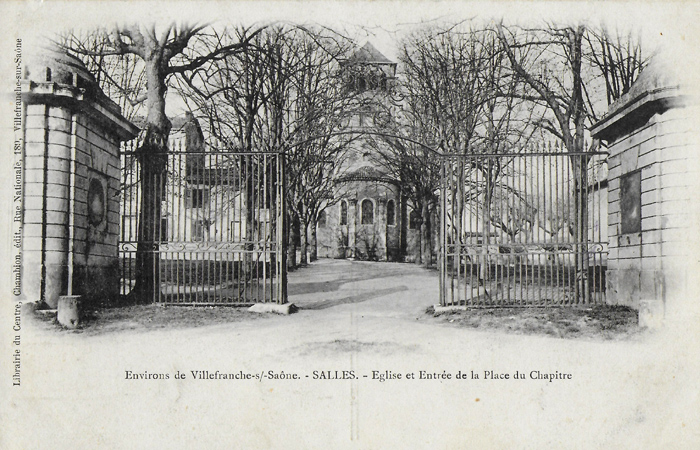

Vue de l'entrée du chapître en 1908.

Entrée du chapître non datée.

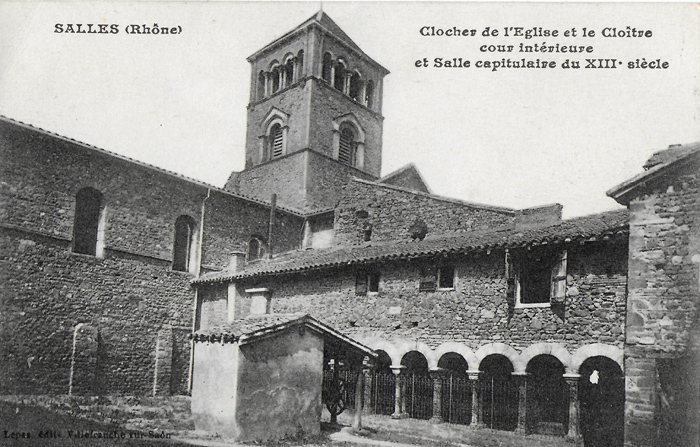

Intérieur du chapître en 1909.

Vue du chapître en 1913.

La vue est dégagée devant le chapître. Mais qui est donc cette Sallèsienne et sa chèvre?

La cour du cloître en 1930.

On remarque les grilles fermant les arcades et le puits couvert.

Vues dans le village.

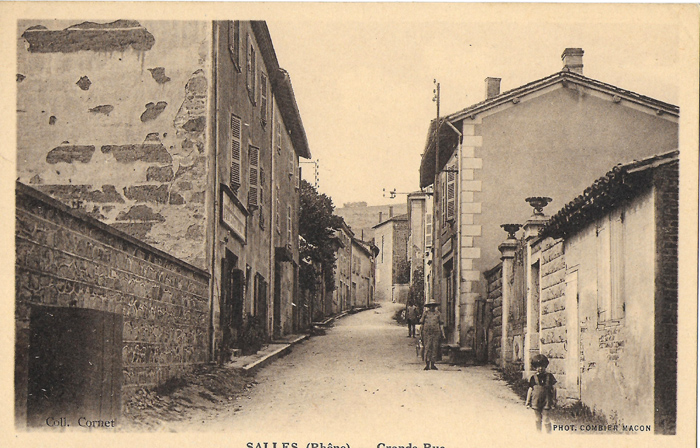

La grande rue fin des années 40.

La grande rue en terre battue, avec une des deux pompes qui alimentait les habitants en eau potable. On remarque,à gauche, l'enseigne de l'épicerie, puis l'avancé de l'entrée de la boucherie. A droite, (au-dessus de la dame à l'arrosoir) on aperçoit l'enseigne de la cordonnerie.

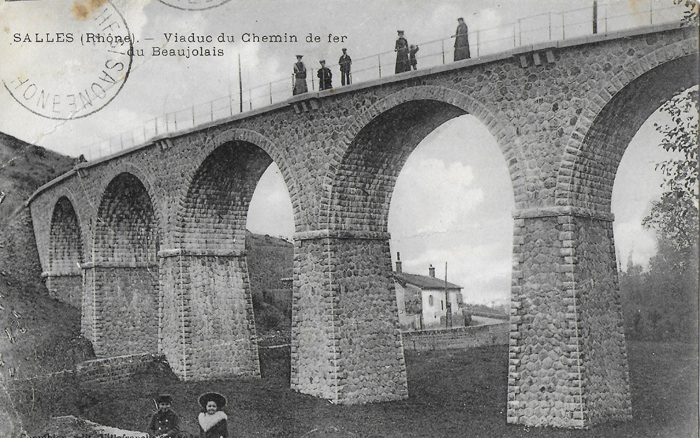

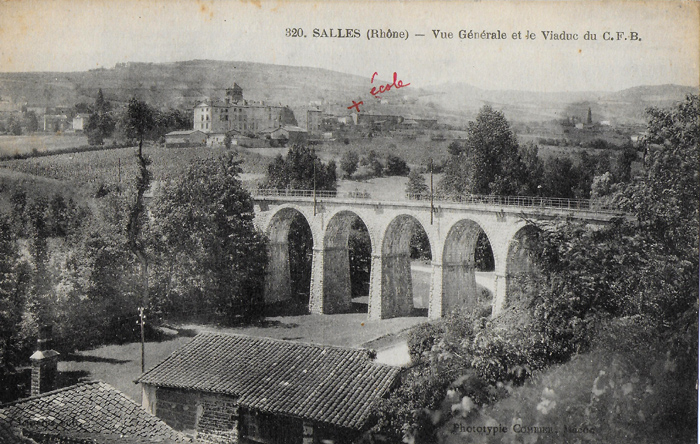

La voie de chemin de fer.

En 1901,la Compagnie des Chemins de fer du Beaujolais (C.F.B.)mis en service la ligne Villefranche - Monsols par Beaujeu et le col de Crie. De nombreux ouvrages comme le Viaduc enjambant le Sallerin et la gare de Salles ont été construits. Une voie unique, les trains ne pouvaient se croiser uniquement dans les gares possèdant une voie de dérivation. La ligne cessa d'être exploitée en 1934. Si certains villages comme Salles possèdaient une gare avec salle d'attente, bureau et quai,d'autres devaient se contenter d'une simple halte (Arbuissonnas). Le voyage entre Villefranche et le Pérréon se faisait en une heure.... 9 Locomotives fabriquées par la firme Lyonnaise PINGUELY ont été mises en circulation. Machines très robustes mais avec une tenue de voie médiocre et une modeste puissance de 200cv.,poussives pour s'attaquer aux côtes du Beaujolais.

Vue du viaduc en 1912.

Ballade des habitants sur la voie ferrée durant son exploitation. Compte tenu de la vitesse des trains, le risque était limité.

Vue du viaduc en 1923.

La gare C.F.B. au fond de Salles.