SALLES EN IMAGES

L'école publique durant la période 1954/1964...

L'école communale.

L'école primaire de Salles accueillait en plus des enfants de la commune, souvent pour des raisons de proximité, des élèves d'Arbuissonnas et du hameau "Le Chardon" situé sur la commune de Vaux en Beaujolais.

Pour ces derniers, c'était une marche quotidienne de 7 km, été comme hiver depuis l'âge de 4 ans.

On appliquait la semaine de 5 jours, du lundi au samedi, avec le jeudi comme jour de repos.

L'école primaire était composée de 2 classes multi sections, situées de part et d'autres de la mairie, ouvrant sur la place Jean Blanc qui servait de cour de récréation.

Les 2 classes étaient organisées suivant le même modèle. Quatre rangées de bureaux identiques conçues pour deux élèves. Le plateau légèrement incliné dans lequel était inséré deux encriers de porcelaine. Dessous, un rayon pour le rangement des livres et cahiers. Le banc était lié au bureau par une armature métallique.

La tenue règlementaire, la blouse. Si les filles pouvaient porter des blouses de couleur, pour les garçons,la blouse grise était de rigueur. Et, suprême élégance, la plupart étaient affublés d'un béret sur la tête. Quant aux chaussures, sandalettes l'été, brodequins l'hiver.

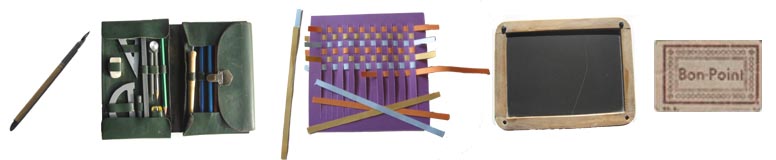

La commune fournissait le nécessaire, livres, cahiers, ardoises, portes plumes et crayons.

Jusqu'en 1960, les classes étaient chauffées avec un poêle à charbon. Le garde allumait le feu avant l'arrivée des élèves puis, lors des récréations les garçons les plus âgés avaient pour mission le remplissage des seaux à charbon.

Elèves en récréation.

Type de bureau

Les élèves

La petite classe.

Madame Fillatre.

Illustration du matériel utilisé en classe avec un bon point d'époque.

Vers 4 ans, les enfants étaient scolarisés dans la petite classe. Madame Fillatre allait s'occuper d'eux jusqu'au cours élémentaire deuxième année.

Sous les fenêtres, un long placard bas, équipé de portes coulissantes. Sur le placard, un berceau en osier avec deux poupées de chiffon destinées aux tout petits qui occupaient la première rangée.

A coté, la rangée du cours préparatoire. C'est là que Mme. Fillatre apprenait aux enfants à tenir leur crayon pour faire des lettres. Elle mettait sa main par dessus celle de l'élève pour écrire, mais qu'est-ce qu'elle serrait les doigts, oh douleur...le souvenir est intact un demi-siècle plus tard.

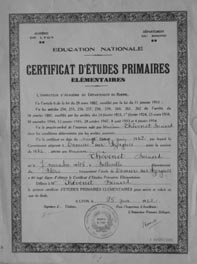

Les travaux manuels n'étaient pas très variés. Le tissage sur papier. Une feuille de papier de couleur fendue tous les 7 millimètres, des bandes de papier de même largeur mais de couleurs différentes, on passe un coup dessus, un coup dessous pour obtenir un quadrillage le plus régulier possible. Puis, filles et garçons s'essayaient au canevas.Un carton perforé agrémenté d'un dessin, un fil de coton et une aiguille et tout le monde au point de croix.

Ensuite venait les rangées des CE1 et des CE2 et l'apprentissage de l'écriture à l'encre avec la plume "sergent-major". Les pleins, les déliés et...les taches, d'où l'utilité de la blouse. Dans chaque cahier, un buvard pour sécher l'encre avant de tourner la page, sinon la tache était assurée.

Un travail bien fait était récompensé par un "Bon Point". Dix bons points étaient échangés contre une image . A contrario, un travail bâclé ou un bavardage pouvaient faire l'objet de la confiscation d'un bon point ou d'une punition. Si le malappris était un récidiviste, sanction suprême, il était envoyé en "grande classe".

Pour la petite histoire:

La sanction suprême:

Lorsque les punitions classiques n'avaient pas eu d'effet sur le garnement, il était envoyé en "grande classe". Le gamin qui n'avait eu affaire qu'à l'institutrice jusqu'alors, avait une peur bleue du "maître" et il n'en menait pas large. L'instituteur le recevait d'un air sévère, le faisait asseoir sur le banc au pied du tableau, face à la classe.

Puis, sa peine terminée, il le renvoyait dans sa classe en lui précisant qu'il ne voulait plus le revoir....

La grande classe.

Monsieur Fillatre

On entrait en grande classe avec monsieur Fillatre au cours moyen 1° année.

On remarquait en entrant le placard vitré avec les mesures en bois et en étain. Dans la partie basse, se trouvait la réserve d'encre dans une bouteille de 1 litre surmonté d'un bec verseur en forme de tube coudé.

Le bureau de l'instituteur était perché sur une estrade. Derrière, une carte de France et de part et d'autre un tableau noir au coin desquels sont accrochés l'équerre et le compas en bois jaune.

Les élèves passaient du CM1 au CM2 puis au cours de fin d'études qui les préparait au Certificat d'Etudes Primaires, le "certif".

Peu d'élèves poursuivaient leurs études au collège. La scolarité était obligatoire jusqu'à 14 ans et ceux qui n'entraient pas en classe de 6°, allaient faire le même programme durant 3 ans.

Tous les jours, le même rituel. L'instituteur écrivait la date au tableau puis le travail commençait par une leçon de morale, ou un cours d'instruction civique ou encore l'apprentissage du code de la route.

Le premier écrit de la journée, la date du jour qu'il fallait décorer. Si les plus jeunes s'appliquaient sur le dessin,les anciens se contentaient d'une espèce de fleur vite faite de part et d'autre.

Tous les mois, les redoutés contrôles que l'on appelait "compositions" dont les notes seraient portées sur le carnet scolaire.

Qui se souvient:

L'oisiveté est la mère de tous les vices.

Allez, au boulot.

Le carnet scolaire:

Tous les carnets scolaires étaient recouverts du même papier bleu avec l'étiquette règlementaire.

Pour ouvrir le livret scolaire, cliquez dessus.

Pour la petite histoire:

Le destin du livre d'instruction civique:

La classe ne disposait que d'un seul livre d'instruction civique qui passait d'élève en élève pour lire ou recopier des paragraphes. L'instituteur confiait l'ouvrage avec toutes les recommandations nécessaires à sa bonne conservation.

Un beau jour, ce qui devait arriver... arriva. Un élève a le livre devant lui, son voisin de devant se retourne avec toute la délicatesse qui le caractérise, accroche avec sa manche l'encrier en porcelaine planté dans le bureau et le bouquin est baptisé à l'encre bleue.

Drame dans la classe, l'instituteur entre dans une colère noire, et menace de faire payer le livre aux parents. S'il ne mettra pas sa menace à exécution, les années suivantes, il ne manquera pas de rappeler les dégâts occasionnés sur ce livre de référence.

C'est la seule trace indélébile que j'ai laissé à l'école de Salles.

La récréation:

En ce temps-là, les élèves allaient en récréation sur la place Jean Blanc, les cours derrière les classes, au nord, étaient jugées trop froides.

Durant la récréation, les élèves croisaient les gens qui venaient à l'épicerie ou à la poste. Ils cohabitaient même avec le marché du mardi matin.

Les garçons partageaient même les toilettes publiques situées sous le préau....ainsi que les odeurs.

Au centre de la place qui était en terre battue, une pompe avec son bac en pierre. A coté de l'épicerie, un énorme marronnier et le long des bâtiments municipaux,une rangée de tilleuls et de sycomores.

Cette ligne d'arbres, c'était le banc d'infamie. C'est là que les punis allaient purger leur peine en allant "tourner" pendant que leurs camarades jouaient. Suivant la faute commise, ils étaient condamnés à faire un nombre fini de tour, ou, plus dur encore, toute voir plusieurs récréations.Il n'était pas rare de voir cinq ou six gamins, en file indienne, les mains dans le dos déambuler le long de la rangée d'arbres. L'interdiction de doubler était la règle. Si celui qui avait 10 tours à faire se dépêchait, celui qui avait toute la récré prenait son temps, ce qui générait des conflits.

Le plus terrible, lorsque les parents passaient par là, c'était la double peine. Lors du retour à la maison, il fallait se justifier... et quelques taloches pouvaient tomber.

Les jeux les plus prisés,"le gendarme et le voleur", comme personne ne voulait être gendarme, il y avait beaucoup de voleurs qui couraient d'un bout à l'autre de la place. Ces derniers changeaient de rôle lorsqu'ils avaient été attrapés.

Autre jeu, les billes. Comme la place n'était pas goudronnée, des petits trous étaient creusés, "les pots" qui, lorsqu'ils étaient atteint, permettaient de gagner la partie si un "pic" n'avait pas éloigné la bille.

Elèves en récréation (vers 1948).

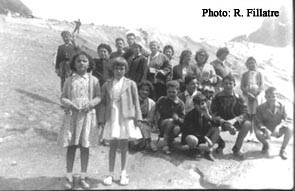

Le Certificat d'Etudes Primaires:

Le certificats d'études primaires, c'était l'examen qu'il fallait avoir. Pour certains, ce sera le seul diplôme de leur vie. Il permettait l'entrée dans certaines administrations comme la poste.

A chaque erreur de calcul, à chaque faute d'orthographe, M. Fillatre répétait inlassablement:" Attention, certificat au bout de l'année."

Le CEP se passait en deux épreuves:

Le Brevet Sportif Scolaire:

Il permettait de glaner un ou deux points qui s'ajouteraient aux notes de l'examen final.

Pour l'obtenir, il fallait satisfaire aux épreuves suivantes:

- Saut en hauteur :(en ciseau).

- Course à pied, 50m.

- Lancer de poids.

- Grimper à la corde lisse

Le certificat d'études:

Pour les élèves Sallésiens, l'examen se passait dans un collège de Villefranche. C'est la peur au ventre qu'ils se rendaient à l'examen. Cinq fautes à la dictée et c'était l'élimination. Durant les semaines précédentes, ils avaient fait et refait des problèmes de baignoire qui fuit ou de trains qui se croisent ainsi que les dictées données les années précédentes.

Il en allait de l'honneur de l'école et de l'instituteur ainsi que de la fierté de la famille.

Cet examen comprenait les épreuves suivantes:

- Une rédaction avec deux sujets au choix

- Une dictée (entre 130 et 150 mots) et l'analyse grammaticale.

- Du calcul avec 2 problèmes et du calcul mental.

- Des questions de sciences.

- Une épreuve écrite d'histoire et de géographie.

- Une épreuve de dessin ou de travail manuel (possibilité de couture pour les filles).

- Une récitation ou un chant.(parmi 6 textes et 6 chants dont Marseillaise et Chant du Départ obligatoire).

Pour vous confronter à l'examen, cliquez dans ce cadre.

Pour vous confronter à l'examen, cliquez dans ce cadre.

Diplôme du Certificat d'Etudes Primaires de 1962.

Brevet Sportif Scolaire de 1960.

L'école de la république:

Le 8 mai, le 11 novembre et le 14 juillet, devant la fanfare et les pompiers, les élèves défilaient. Sur deux colonnes, d'un côté les garçons, emmenés par l'instituteur, de l'autre les filles, l'institutrice tenant la main de la plus petite. Les petits devants, les grands derrière et pas question de rigoler. Le défilé partait de la place, faisait le tour du village pour rejoindre le monument aux morts.

Alors que les pompiers se rangeaient face au monument, la fanfare sur la gauche, les élèves s'engageaient de part et d'autre du monument, se croisaient et restaient en arc de cercle derrière. Pas question de bouger une oreille ou de bavarder durant la cérémonie.

Dès le dernier coup de clairon donné, ils se précipitaient vers les tables dressées sur une allée du chapître pour déguster un morceau de brioche et boire un verre de limonade.

Arrivée du défilé devant le monument aux morts.

Les élèves défilent devant la fanfare.

Timbre de 1955.

Une fois par an, les élèves étaient chargés de vendre des timbres au profit du comité de lutte contre la tuberculose et des maladies respiratoires.

Chaque élève recevait un carnet de 10 timbres et devait faire du porte-à-porte. Le challenge, pour les plus malins, était de prendre leurs collègues de vitesse pour être le premier à sonner à la porte du notaire sachant qu'il achèterait le carnet entier. Pour les autres, c'étaient la vente à la découpe.

Les voyages scolaires:

Deux événements venaient rompre la monotonie scolaire, la fête de Noël et le voyage scolaire.

Avant les vacances de Noël, était organisé la fête de Noël. La salle des fêtes était réquisitionnée, les parents allaient pouvoir assister au spectacle de leurs rejetons. Les petits attendaient le passage du Père Noël et sa distribution de cadeaux, puis tout le monde assistaient à la projection d'un film sur grand écran.

Dans le première partie du spectacle, les parents entendaient s'égosiller leurs gamins avec le traditionnel :"Et je suis fier...ère, et je suis fier...ère, et je suis fier d'être bourguignon...", puis ils applaudissaient la pièce de théâtre jouée par les grands.

Si les enfants de la petite classe avaient droit à un jouet, ceux de la grande classe participeraient au voyage de fin d'année.

Les élèves n'étant pas assez nombreux pour remplir le car, les parents intéressés pouvaient, moyennant finance, se joindre au voyage.

Le car ne partait jamais sans au moins une bonbonne de rouge dans la soute. Il fallait bien ravitailler les hommes présents à chaque halte, et surtout... le chauffeur qui trinquait joyeusement.

Pour agrandir une photo de voyage, cliquez dessus.

Voyage 1955, visite de la base aérienne de Dijon.

Voyage 1956.

En 1957, le voyage s'est résumé à la visite des usines Berliet à Vénissieux et du Parc de la Tête d'Or à Lyon.

Groupe au Parc de la Tête d'Or en 1957.

En 1959, cap sur les Alpes et le Mont Blanc, le car prend la direction de Chamonix. Avec visite de la grotte sur la mer de glace.

Groupe sur la mer de glace en 1959.

Autre vue sur la mer de glace.

Pierrot Sauzay montre le chemin à René Lacombe.

Groupe d'anciens élèves prenant la pose.

En 1960, la destination était Marseille avec promenade en bateau pour la visite du château d'If. Ce voyage a été mouvementé suite aux mouvements de grève des producteurs de fruits dans la vallée du Rhône.

Vers 1962, pour la première fois, le voyage était organisé sur 2 jours. Visite de l'Alsace et de Strasbourg. Les élèves ont été hébergés dans un centre de vacances et, suprême bonheur, les dortoirs étaient équipés de lits à étages. Bien évidemment, tout le monde voulait être en haut....

Groupe devant la cathédrale de Strasbourg.

Groupe d'élèves autour du puits.

Rencontre avec un vigneron alsacien.

Pour la petite histoire:

Les péripéties du voyage à Marseille:

En 1960, le voyage nous conduisait en direction de Marseille.

Cette année-là, les producteurs de fruits de la vallée du Rhône manifestaient leur mécontentement en bloquant les routes. L'autoroute n'existait pas et les véhicules allant vers le sud prenaient la mythique nationale7. A l'entrée d'un village, le car est tombé sur un barrage.

Si la majorité des parents comprenaient le problème, étant paysans eux-mêmes, certains l'avaient très mal pris.

Pour éviter de perdre trop de temps, l'instituteur, toujours pragmatique, décida la pause-déjeuner avec un peu d'avance. Un manifestant, sympathique au demeurant, voyant des gamins leur pique-nique à la main, leur proposa des fruits. Dans un hangar proche, les quelques élèves qui l'avaient suivi, ont pu se gaver de pêches bien juteuses.

Après une bonne heure d'arrêt, le voyage continua.

Le temps libre:

Hormis les périodes de vacances scolaires le jeudi et le dimanche étaient les deux jours de repos hebdomadaire.

Le jeudi notamment, beaucoup de gamins rendaient des services à leurs parents. Pour les enfants d'agriculteurs, c'étaient l'occasion de garder les vaches ou d'aider aux travaux de la vigne.

Pour d'autres, c'étaient l'herbe à couper pour nourrir les lapins, le nettoyage de la cour ou de l'atelier, ou le transport des encombrants vers le "remblai".

Autre occupation incontournable, la période des vendanges où tout individu âgé de plus de 10 ans devait avoir une serpette à la main.

Les gamins trouvaient bien du temps pour jouer, construire des cabanes, des carrioles, fabriquer arcs et lances pierres.

Si le premier vélo était souvent neuf lorsque l'enfant était petit, pour le suivant, il fallait attendre et obtenir le certificat d'études. Entre-temps, les gamins s'accommodaient de vélos d'occasions plus ou moins bien retapés et pas toujours à la taille du bonhomme.

Le cathéchisme:

Presque tous les gamins, entre 8 et 12 ans allaient au catéchisme. Le curé Perrache, recevait les enfants deux fois par semaine entre 11h30 et midi et une heure le jeudi matin.

Les garçons qui fréquentaient le "caté", se retrouvaient d'office "enfants de choeur". Le dimanche matin, ils servaient une messe dite en latin. Ils récitaient par coeur des phrases dont ils ne comprenaient pas un traitre mot. Il est probable que nombre de paroissiens étaient dans le même cas...

Pour les baptêmes et les mariages, ils avaient droit à une petite pièce issue de la quête. Même si parfois ils en substituaient une en douce avant d'aller réclamer leur dû au curé.

Un centre très aéré:

Peu de familles partaient en vacances durant l'été. Durant les deux mois de congé scolaire, les enfants restaient dans la commune.

Les curés des communes de Blacé, Vaux, le Pérréon et Salles organisaient quelques rencontres avec des jeux. C'est comme cela que des équipes venues par des chemins différents se sont affrontés dans des combats de "prise de foulard" au pied de la Roche Folle.

Après un pique-nique bien mérité, les participants ont regagné leur village à pied.

Autre occupation mise à disposition par le curé. Le cinéma à la cure. Rien à voir avec une projection en 3D, il s'agissait de visionner sur un petit écran, en vue par vue, sous-titrée, des bandes dessinées de "Tintin".

Pour la petite histoire:

L'histoire des hosties:

Un jeudi, quelques garnements,(ils se reconnaîtront) entreprennent d'aller déguster les hosties que le curé enfermait dans un placard de la sacristie. La porte n'étant pas fermée à clé, ils eurent tôt fait de trouver la boîte métallique dans laquelle les hosties étaient stockées, et de se goinfrer à tel point que l'un d'eux a été pris de vomissement à l'issue de son forfait.

Pour le salut de l'âme de ces pêcheurs lorsqu'ils se présenteront pour le jugement dernier, il est important de préciser que ces hosties n'étaient pas consacrées. Ouf...

A cette époque, les gamins qui allaient au catéchisme, allaient se confesser régulièrement sur l'incitation du curé.

Ce dernier, qui s'était aperçu du méfait, avait une petite idée sur l'identité des coupables. Il organisa une campagne de confession et en profita pour "cuisiner" l'un d'eux qui, de peur de bruler en enfer, lâcha le morceau.

Lorsque ce fût le tour de l'instiguateur, il déclina les péchés classiques, "j'ai menti quelques fois, j'ai désobéi à mes parents, etc..."

A la fin, le curé lui demanda:

-C'est tout, tu n'as rien d'autre à te reprocher.

-Non, répondit le garnement.

-Tu es bien sur, insista le curé.

-Oui confirma le gamin.

A cet instant, le curé bondit du confessionnal, pris le coupable par le col, et en lui bottant le derrière lui dit:" Et les hosties alors..."

Le secret de la confession avait un peu été galvaudé, mais c'était certainement pour mieux pardonner...