SALLES EN IMAGES

Les viticulteurs durant la période 1954/1964...

La vigne à Salles.

La superficie de la plupart des propriétés étaient modestes. Le travail de la vigne était peu mécanisé, et chaque viticulteur faisait son vin.

Le cheval ou la mule servaient à la traction du matériel, et si on entendait quelques ronflements de moteur, c'était le 'teuf-teuf' du moteur "Bernard" d'un compresseur pour sulfater.

Presque tous les viticulteurs possèdaient deux ou trois vaches pour le lait, des poules pour les oeufs et des lapins pour améliorer l'ordinaire. Certains élevaient même un cochon qui serait trucidé pour satisfaire l'appétit des vendangeurs. Et bien sur, le jardin familial.

Photo très connue de Louis Miolane, éditée en carte postale.

Le surplus de production du jardin était transformé en conserve "pour l'hiver" et les fruits stérilisés dans des bocaux ou cuits en confiture. C'était le temps où l'on remplissait les bocaux "Le Parfait" équipés de leur joint orange et stérilisés à l'eau bouillante. On trouvait encore de nombreux pêchés plantés au milieu des vignes.

De même, les oeufs étaient conservés dans du silicate de soude pour palier au "coup de fatigue" des poules... Ils étaient plongés dans ce liquide gluant contenu dans un pot en grès et étaient consommables durant plusieurs mois.

Les ménagères passaient beaucoup de temps durant l'été à préparer ces aliments qui seront dévorés durant la mauvaise saison.

Les travailleurs de la vigne.

Les viticulteurs Sallèsiens.

Les foins.

La commune comptait une surface importante de prairie destinée à la pâture des vaches et à la production de foin et de luzerne.

Certains,qui ne disposait pas suffisamment d'herbage pour nourrir leurs bêtes, les emmenaient manger le long des routes une corde autour des cornes en guise de laisse.

Drôle d'époque où les chiens divaguaient et les vaches étaient tenues en laisse.

Qui a connu cette époque, se souvient de celle que l'on appelait "la Rosa" promenant ces chèvres le long des chemins.

En juin, c'était la période des foins. Le cheval tirait la faucheuse mécanique puis, une fois sec et retourné, le foin était chargé sur le char pour être stocké en vrac dans la grange.

Sur la charge de foin, on reconnaît:

Claudius Bérard, Nicole Thevenet, Bernard Thevenet, Nicole Médal, Michel Médal .

Pour la petite histoire

Le planeur dans le foin.

Un beau jour de juin, un planeur ayant décollé de Bâle se trouva en difficulté en survolant Salles. Le pilote chercha une zone suffisamment grande pour atterrir.Le pré du Breuil était le plus grand champ sans arbres et fût choisi.

Le problème pour Sébastien Perrin, qui l'exploitait, c'est que le foin était près d'être coupé. Non seulement l'aéroplane avait couché l'herbe en faisant un sillon lors de l'atterrissage, mais les curieux venus en nombre avaient fait beaucoup plus de dégâts en piétinant une partie du pré.

Dans la soirée, un véhicule équipé d'une remorque spécifique arriva, les ailes de l'engin furent démontées et le planeur repartit par la route.

Le travail de la vigne.

C'est seulement en début d'année que commençait la taille de la vigne. Dans le froid, de janvier à mars, les sécateurs ne chômaient pas.

Pas de fumée à l'horizon, les sarments n'étaient pas détruits, mais déposés au milieu de la "passée". Ils seraient regroupés en "javelles", liées avec un brin d'osier et une fois sec, ils seront utilisés pour l'allumage de la cuisinière familiale ou de la chaudière.

Le sol était travaillé. Il n'était pas de bon ton d'avoir de l'herbe dans sa vigne. On "passait" la charrue plusieurs fois durant l'année, le viticulteur "dégravait" chaque cep à la pioche et utilisait le racle pour achever les feuilles "de pattes".

Au début de l'été, afin que les grappes puissent profiter du soleil, la vigne était relevée. Les pousses regroupées et liées avec un lien en l'osier.

Ces attaches avaient été préparées durant l'hiver. La branche d'osier, débitée en morceaux de 30 cm, a été fendue pour obtenir des bandes fines et souples qui, une fois trempées dans de l'eau ne casseront pas lorsque le vigneron fera le noeud de l'attache.

Puis, on entendait le clic-clac des cisailles qui guillotinaient la tête des ceps. On "tronchait" la vigne.

Ensuite, venait le temps du sulfatage, le sulfate de cuivre teintait les feuilles en bleu. Le compresseur entraîné par un moteur "Bernard" demandait deux personnes. Alors que la première tenait la lance, la seconde devait dérouler le tuyau sans abîmer les ceps.

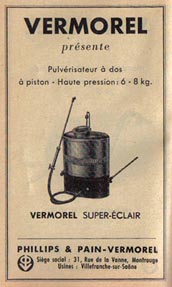

Certains utilisaient la sulfateuse à dos, le bidon. Plus moderne, un étrange engin tracté par un cheval et équipé d'un compresseur alimentant des rampes qui traitaient plusieurs "passées".

L'entreprise Caladoise Vermorel fournissait le Beaujolais et au-delà en équipement de sulfatage.

Images du catalogue Vermorel de 1955.

Sulfateuse à dos Vermorel.

Sulfateuse hippomobile Vermorel.

Comme depuis toujours,durant l'été, la hantise du vigneron, l'orage de grêle. Lorsque qu'apparaissait de gros nuages noirs parsemés de voiles blancs en direction du col de St Bonnet on voyait l'inquiétude montée. Les quelques fusées tirées depuis la "cime de Salles" pour répandre de l'iodure d'argent avaient une éfficacité bien limitée.

Si par bonheur, la grêle ne frappait pas, l'orage et ses trombes d'eau traînaient la terre et bouchaient "rases" et fossés.

Dès la fin de l'orage, la pelle sur l'épaule, le vigneron partait refaire "têtières" et "béragnons".

Lorsque l'eau avait trop ravagé le sol et que la topographie du terrain ne permettait pas au tombereau de passer, c'est à dos d'homme, à l'aide d'une hotte en osier que la terre était remontée.

La période des vendanges.

Courant septembre, Salles s'agitait, c'était la préparation des vendanges.

Tous les équipements étant en bois, cela demandait une préparation. Bennes ,benneaux, cuves, pressoirs, tout était nettoyé, puis copieusement arrosé afin que le bois gonfle assurant une étanchéité. On allait mouiller les bennes.

Dans les cours, devant les cuvages, c'était un amoncellement de bennes empilées.

Le jour "j", jour sacré. Tout ce qui était en âge de porter un panier et de tenir une serpette était réquisitionné.

Gamins en vendanges.

On reconnaît:

-1: Jacky Fillatre

-2: Lili Mathon

-3: Michel Terret

-4: Jean louis Durand

-5: Jean paul Blanchard

-6: Bernard Fillatre

Le matin, vers 6h30, c'était la soupe ou le café. Dans certaines maisons, la soupe au lard, était un peu dure à avaler lorsque l'on est habitué au café au lait...

Vers 7 heures, départ pour la vigne, à pied ou sur le char avec les bennes. Le patron distribuait les paniers et affectait les "passées"

Vers 9h30, la pause casse croûte. Du bon gros pain avec du saucisson , du fromage et du chocolat et,la,ou plus exactement les bonbonnes. Une pour le rouge et une pour le blanc et accessoirement, une bouteille d'eau. Le casse-croûte faisait partie de la convivialité des vendanges.

Le "jarlot" avait placé ses bennes, et, le "benneau" sur le ventre, s'approchait du coupeur qui vidait son panier.

A. Desmures fait les bennes.

G. Corban coupeur,

Coco Mathon jarlot

Un p'te canon François!

Jean Claude Mathon fait les bennes.

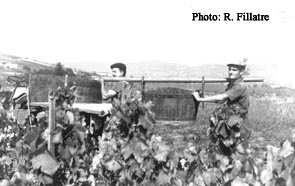

Une fois les bennes pleines, les porteurs glissaient les anneaux en osiers tressés dans les poignées de la benne, puis d'un coup de reins, soulevaient le "brevier" à l'épaule. Ils portaient les 100kg de vendanges jusqu'au char stationné sur le chemin le plus proche.

Les porteurs, de dos, Jeannot Sauzay, de profil, "Dudusse" Bérard.

Les porteurs "brevier" à l'épaule.

Les porteurs, devant "Coco" Mathon, derrière, Serge Chevalier.

Durant la journée, les vendangeurs, le dos plié, les vêtements collants, parfois mouillés et les mains noircies par le tanin du raisin, montaient leur "passée" en maudissant le mal de dos qui les faisait souffrir durant les premiers jours de vendanges.

Lorsque l'un d'eux se plaignait au patron d'avoir eu des douleurs les deux premiers jours, il s'entendait répondre :"Eh bien, t'avais qu'a commencer le troisième jour...".

Groupe de vendangeurs.

On reconnaît:

J. Arsac

L. Crozet

Mme. Crozet

JC. Mathon

M. Mathon

R. Corban

G. Corban.

La jeunesse au travail.

Vendanges vers 1950.

On reconnait:

1:Pétrus Bacheville

2:Jean Chizelle

3:Henri Chizelle

4:Jean Blanchard

5:Jacky Fillatre.

Lorsque le car de 19h passait, on pouvait entendre le patron crier:"A la cime, à la soupe.",ça sentait la fin de la journée. Les vendangeurs terminaient leur "passée", les plus rapides donnaient un coup de main à ceux qui "traînaient la brouette" en râlant un peu. Le cheval attendait stoïque le chargement des dernières bennes et tout le monde rentrait pour la soupe.

Le cheval attend patiemment.

Les bennes, portées du char vers les cuves par un cheminement de plateaux plus ou moins glissants étaient vidées pour la fermentation du raisin.

Puis venait le temps du pressurage. Les claies de bois encerclaient le tablier du pressoir et retenaient le raisin. Les lourds plateaux de bois formaient un couvercle sur lequel on posait les ourdis. Ces grosses pièces de bois terminaient la charge avant que la noix, en fonte, commence à serrer.

La barre était introduite et le clic-clac des clavettes des pressoirs "Américains" résonnait dans le village mélangé à l'odeur du gêne.

Le "paradis" commençait à couler dans la gerle, filtré par un panier en osier.

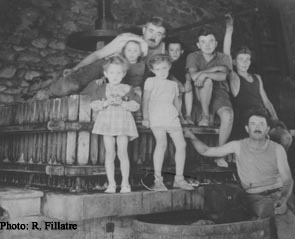

Les familles Mathon et Crozet sur le pressoir vers 1950.

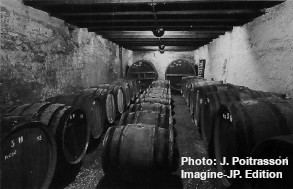

Cave de René Corban.

L'alambic.

Les vendanges terminées, le gêne était stocké le long de la route entre la Croix Polage et le fond de Salles, il était temps de se consacrer à la production de la "gnole".

Le gêne était distillé dans ce vieil alambic par les vignerons eux-mêmes. A tour de rôle, ils venaient s'occuper de la chaudière pour extraire la "goutte" nécessaire à la confection du "riquiqui"et à la conservation de quelques prunes, poires ou cerises.

Jean Auger et son frère "Mimi" devant l'alambic.

Infos sur le vin

En 1958, un français boit en moyenne 250 litres de vin par an.

Cinquante ans plus tard, la consommation moyenne annuelle est de 80 litres.

En 1958, une pièce de Beaujolais Village (216 litres) se négociait autour de 35000 francs (soit 53,35 euros).

Pour la petite histoire.

Lorsque l'on comptait en bicherées.

Le système métrique a été institué par la loi du 18 Germinal An III (7 avril 1795), mais a été rendu obligatoire par la loi du 4 juillet 1837.

Précédemment, les mesures variaient d'une région à l'autre, voir d'une ville à l'autre. Concernant les surfaces cultivables, en région Lyonnaise, on utilisait la Bicherée ou l'Hommée.

La bicherée correspondait à la surface ensemencée par un bichet et l'hommé la surface de vigne pouvant être travaillée par un homme équipé d'un fossoir en une journée.

Le bichet n'ayant pas la même contenance d'un lieu à un autre, ce qui entraînait une unité de surface différente. De la même manière, la surface travaillée par un homme labourant la vigne était aussi fonction de la topographie du terrain.

La bicherée de Villefranche équivalait à 10,55 ares soit 1055 m².

La bicherée de Chamelet valait 12,87 ares.

La bicherée de Lyon était de 12,93 ares.

Dans les années 50-60, les anciens n'évaluaient pas la taille de leur exploitation en hectares, mais en bicherées (celle de Villefranche puisqu'elle représentait environ 1000m².).

Ref. internet :Les anciennes mesures en Lyonnais et Beaujolais par F. Gros.

Glossaire Viticole Sallésien.

| Benneau: | Petite benne en bois pouvant contenir environ 40 kg de raisin. Les vendangeurs vident leur panier dans le benneau qui lui sera vidé dans la benne. |

|---|---|

| Béragnon: | Creux en bas de chaque parcelle de vigne permettant à l'eau de s'écouler. |

| Berthe: | Récipient en aluminium équipé d'une poignée et munit d'un couvercle permettant de transporter le lait. |

| Bicherée: | Ancienne unité de surface correspondant dans la région de Salles à environ 1000 m². |

| Bidon: | Surnom donné à la sulfateuse à dos, de marque Vermorel le plus souvent. |

| Brevier: | Pièce de bois ronde de 10 cm de diamètre et 2,5m de long utilisé pour porter les bennes pleines de vendanges. Deux anneaux en osier tressé font le lien entre le brevier et les poignées de la benne. |

| Gêne: | Marc de raisin. C'est le résidu restant après pressurage. |

| Gerle: | Récipient en bois placé sous le bec du pressoir pour recueillir le vin nouveau. La gerle peut contenir environ 300 litres de vin. |

| Javelle: | Sarments de vigne coupés lors de la taille, regroupés en tas et liés à l'aide d'un osier. |

| Jarlot: | Homme de base à la vigne durant les vendanges. Il collecte le raisin auprès des vendangeurs en parcourant les passées et remplit les bennes. |

| Paradis: | Vin nouveau issu de la première pressuré. |

| Passée: | Dans la vigne, la passée se situe entre deux rangs de ceps. Tenir sa passée, c'est vendanger les ceps de part et d'autre. |

| Rases: | Rigoles laissées par l'eau dans les passées après un orage. |

| Riquiqui: | Boisson douce, mais très alcoolisée, préparé à partir de vin nouveau et de "gnole". |

| Serve: | Une mare. |

| Têtière: | Haut de chaque parcelle, empêchant l'eau de s'engouffrer dans les passées. |