SALLES EN IMAGES

Les artisans durant la période 1954/1964...

Les artisans Sallésiens.

De nombreux artisans étaient installés à Salles. Ce qui est remarquable, c'est la diversité des métiers. Peu de communes alentour avait la même autonomie.

C'était une époque où la notion de travail bien fait l'emportait sur la notion de profit.Ils ne faisaient pas fortune, et pour améliorer l'ordinaire, la plupart cultivaient leur jardin et possédaient quelques poules et lapins .

S'ils étaient mécanisés dans leur atelier, sur le chantier, beaucoup de travaux se faisaient à la main. Le travail était très physique, souvent dans des conditions de sécurité qui ne seraient plus acceptées.

Dès l'âge de 14 ans, les jeunes pouvaient entrer en apprentissage pour 3 ans. Les journées de travail étaient de 10 heures et souvent, le samedi matin était travaillé .

Pour agrandir, cliquez sur le plan.

Position des artisans.

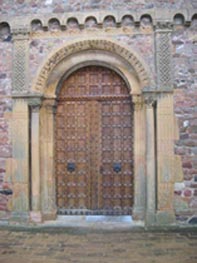

Le charron:

Auguste Geoffray

Auguste Geoffray, charron.

L'art du charron consiste à combiner la mécanique et le travail du bois. Le coeur de son métier était la construction de chars, de tombereaux, de brouettes et autres engins de transport pour l'agriculture.

Dans les années 1950/1960, s'il continuait à construire des roues à bandages (ossature bois et bandage en acier) , on commençait à équiper les engins de pneumatiques plus souples et moins bruyants.

Il lui arrivait de transformer de vieilles berlines en camionnettes. Les automobiles de l'époque étaient munies d'un châssis sur lequel était fixé la carrosserie. La découpe d'une partie de l'habitacle ne posait pas de problème. Une caisse en bois était montée sur la partie libérée du châssis, et un véhicule utilitaire était né.

L'embattage d'une roue.

Si une opération était spectaculaire dans le travail du charron, c'était bien l'embattage d'une roue à bandage.

Après avoir fabriqué le moyeu, les rayons, la jante dans différents bois et le cercle en acier, l'embattage consiste à monter le cercle sur la jante sachant que cette dernière a un périmètre supérieur de quelques centimètres.

Au milieu de la cour, sur le sol, du charbon enflammé maintenait à température le cercle d'acier chauffé au rouge afin qu'il se dilate suffisamment. La roue en bois assemblée était à proximité. Dans un nuage de feu et de vapeur, le cercle est installé sur la roue et refroidit immédiatement afin que le bois ne brule pas et que le retrait de l'acier refroidit bloque l'ensemble.

Cette opération devait être réalisée en une seule fois. Préposée au refroidissement, madame Geoffray était prête à employer ses arrosoirs d'eau au signal de son mari.

M. Geoffray en tenue de travail.

Brouette réalisée par A. Geoffray.

Pour la petite histoire:

La ruse du charron:

Monsieur Geoffray était malentendant. Lorsqu'il a passé son permis de conduire, bien des années plus tôt, son handicap lui a posé un problème car, bien que les automobiles de l'époque ne soient pas très silencieuses, lui n'entendait pas le bruit du moteur.

Mais, c'était un malin notre charron...Il découpa un morceau de la semelle de sa chaussure droite, ce qui lui permit de sentir les vibrations du moteur en marche par l'intermédiaire de la pédale d'accélérateur.

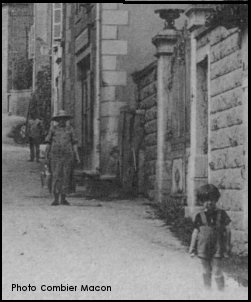

Le cordonnier:

François Vouillon

François Vouillon, cordonnier.

François Vouillon était surnommé "le Bouif", surnom lié à sa profession.

Le Bouif, c'était un personnage,il avait une carrure impressionnante. Handicapé depuis son plus jeune âge, il marchait avec une jambe de bois, ce qui lui donnait une allure déhanchée.

Célibataire et jovial, toujours une plaisanterie à lancer.Il se tenait souvent dans l'encadrement de sa porte guettant le passant pour discuter ou pour traverser la rue en direction du bar "Chez la Jeanne".

C'était le spécialiste du cuir. Dans sa petite échoppe, un banc de cordonnier pour polir et lustrer, une machine à coudre derrière la fenêtre et un pied de fer pour marteler les chaussures

Toujours vêtu de son tablier de cuir, il travaillait assis près de la porte, le tranchet à la main , ou quelques clous entre les lèvres il fixait des renforts métalliques sur une paire de sandalette.

Il réparait les chaussures, les cartables, les sacs à main et autres objets en cuir. Une ceinture trop longue, une bretelle de sulfateuse défaillante et on passait voir le Bouif.

Il décèdera attablé devant son verre au café "Chez la Jeanne".

Pour la petite histoire:

Le bourg parfumé:

Lorsqu'il avait un peu trop de chute de cuir, pour faire le ménage, le Bouif les incinérait dans son poêle à charbon. Ce jour-là, il flottait dans l'air une odeur... spéciale.

L'électricien

Lucien Crépier

Lucien Crépier,l'électricien.

Lucien Crépier était électricien en bâtiment.

Tous les équipements étaient alimentés en 110 volts, protégés par des "plombs" installés dans des "tabatières" en porcelaine. Les fils électriques, en cuivre ou en aluminium , recouverts d'un isolant caoutchouteux inséré dans une gaine textile étaient installés dans des moulures en bois appelées "baguettes", fermées par un couvercle.

Ces moulures serpentaient le long des portes et des plafonds pour relier les appareils entre eux. Sur le haut d'un mur, on pouvait voir des blocs en porcelaine blanche, les "tabatières".

Pour équiper les dépendances, ces mêmes fils étaient passés dans des tubes de carton goudronné recouvert d'une mince feuille d'aluminium (tube MRB) . Souvent, les fils cheminaient le long des poutres accrochés par des plots en porcelaine. L'épissure entre deux fils était isolée avec un ruban textile, poisseux et collant, le "Chaterton".

Les utilisateurs de gros moteurs, comme les artisans, disposaient de la "force" c'est-à-dire d'une alimentation triphasée en 220 volts.

Le 110 volts sera remplacé par le 220 volts vers les années 1964.

Pour la petite histoire:

Faire péter les plombs:

Les installations électriques étaient protégées contre les surintensités par des fusibles qu'on appelait "les plombs".

Les "tabatières" en porcelaine, installées dans diverses pièces de la maison, étaient équipées d'un couvercle étudié pour recevoir un fil d'alliage de plomb calibré en fonction de l'intensité prévue.

Ce "plomb" devait fondre si l'intensité était dépassée, d'où l'expression "j'ai fait "péter" les plombs". Dans chaque famille, on disposait d'une plaquette en carton sur laquelle est enroulée des fils d'alliage de plomb de section différente correspondant chacune à une intensité propre.

Le problème, c'est que les gens avaient tendance à utiliser les grosses sections pour ne pas être ennuyé sans se préoccuper de la sécurité.

Tabatière avec le fil de plomb

installé dans le couvercle

Plaquette de fils de plomb

Les maçons.

Deux entreprises de maçonnerie se partageaient les travaux.

Le travail était peu mécanisé, le béton était souvent brassé à la pelle ou à la bétonnière et transporté à la brouette. Les camions déchargés à la main, les tranchées creusées à la pioche. Le travail du maçon était rude.

Louis Bosgiraud

Benoît Bourgeon

Henri Cochet

Louis Bosgiraud, maçon.

L'entreprise Bosgiraud était implantée à Salles depuis plusieurs générations. Paul Bosgiraud, père de Louis, était déjà maçon à Salles. Le "chantier" de l'entreprise, lieu où était stocké son matériel, se trouvait au chapître entre l'église et la cure.

Parmi les ouvriers maçons, Benoît Bourgeon, dit" d'zéguené" que l'on voyait souvent gravir son échelle avec une pile de tuiles sur l'épaule et M. Cochet que l'on entendait de loin avec sa voix si caractéristique.

Salvatore Brisotto

Arthur Rossier

Salvatore Brisotto, maçon.

Salvatore Brisotto, c'était le maçon italien. Arrivé en France dans les années 1920, il venait de la province de Pordenone au Nord Est de l'Italie.

Mince, le visage buriné, il parlait avec un fort accent. Ceux qui le côtoyaient, le disaient agile "comme un chat".

Il travaillait avec son gendre, Arthur Rossier et quelques compagnons. Son chantier, comme son habitation se trouvait au fond de Salles

Ouvriers creusant une tranchée

Pour la petite histoire

La vengeance du puni.

Quelques jours avant Noël, les gamins qui suivaient le catéchisme étaient convoqués par le curé Perrache, un jeudi après-midi pour construire la crèche dans l'église.

L'un d'entre eux, que je ne nommerai pas (il ne faut pas balancer...), fait une bêtise. Le curé le dispute puis veut lui "botter le train". Le gamin prend la fuite avec le curé aux trousses en tirant au passage les chaises dans l'allée centrale pour ralentir le prêtre puis prend la porte.

Le calme revient, et la construction de la crèche se poursuit. Pendant ce temps, l'exclu mijote sa vengeance, il entre dans le chantier Bosgiraud, toujours ouvert, prend des madriers et des planches et entreprend de bloquer la petite porte de l'église pour que le curé soit obligé de contourner l'église pour se rendre à la cure.

Une fois de plus, le coupable sera viré du catéchisme et une fois de plus, sera réintégré quelques semaines plus tard....

Les mécaniciens

Deux mécaniciens travaillaient sur la commune

Bien que le taux de panne des automobiles de l'époque soit important,compte tenu du nombre en circulation, les mécaniciens comptaient plus sur la réparation de motos et cyclos pour faire bouillir la marmite.

C'était l'époque de la Frégate Renault, des Peugeot 203 et 403, mais on voyait plus de Traction, de 4cv ou de 202 sur les routes. C'était aussi la grande mode des scooters, Vespa et Lambretta se partageaient le marché. La moto était très utilisée, même le curé se déplaçait sur une Motobécane

Puis se sera la Mobylette et le Solex qui seront recherché par les jeunes.

Frégate Renault

203 Peugeot

Didier Zuliani sur son Lambretta.

Jean Blanchard.

Jean Blanchard, mécanicien.

Pour accéder a son atelier, situé dans la "grande rue", il fallait traverser un petit couloir suivi d'une petite cour. C'était un entassement de deux roues plus ou moins neuf.

Sur le côté, un grand portail de bois ouvrant sur une remise avec le sol en terre battue lui permettait de garer des voitures à dépanner.

Marcel Vouillon.

Marcel Vouillon, mécanicien.

Son garage était situé au "fond de Salles". Il était équipé d'une fosse qui lui permettait de travailler debout pour intervenir sous une automobile.

C'était la seule pompe à essence du coin. Une pompe manuelle, équipée de deux ballons en verre de 5 litres chacun. Lorsqu'un ballon était plein, il se vidait dans le réservoir de la voiture et le second se remplissait après avoir fait avancer mécaniquement une aiguille qui indiquait le volume transvasé.

Pompe à essence de même type.

Le plombier zingueur.

Georges Thevenet

Georges Thevenet, plombier zingueur.

Installé à Salles en 1946. Dans un premier temps, la partie plomberie était modeste, il intervenait sur les pompes, descendait dans les puits à l'aide d'une corde à noeuds et installait quelques systèmes de distribution d'eau.

A partir de 1954, et de la mise en service du réseau d'eau courante, tous les habitants de Salles ont fait "mettre l'eau sur l'évier". Il n'était pas question de salle de bain, mais lorsque l'on a trimbalé des arrosoirs ou des seaux tous les jours de l'année, disposer d'un robinet dans sa cuisine devient un luxe.

Avec le raccordement au réseau, l'installation d'abreuvoirs dans les étables a bien simplifié la vie des agriculteurs.

La zinguerie (d'où le diminutif du zingueur, surnommé le zin-zin) occupait une grande partie de son temps. La mise en place sur les toits, de chéneaux, de noues et bandes de rive le faisait travailler avec les charpentiers et les maçons.

Parmi ses autres activités, l'installation et la réparation des cuisinières ou phares à charbon qui comprenait: la reconstruction des foyers en briques réfractaires, la mise en place des tuyaux de poêle ou le remplacement du robinet de la bouillotte.

Il réparait également les engins utilisés pour le travail de la vigne, comme les chaudières, les sulfateuses, etc... Plus original, avant les vendanges, on lui faisait étamer fourchettes et cuillères. Ces dernières étaient en laiton étamé. Avec l'usure, le laiton réapparaissait et son oxydation ( le fameux "vert-de-gris") n'était pas très comestible. Plongés dans un bain d'étain, les couverts retrouvaient une nouvelle jeunesse.

Pompe en bas de la grande rue, une Sallésienne vient de remplir son arrosoir.

Construction du réservoir d'eau route de st. Cyr.

Le poêle à sciure.

Le charbon était cher et les scieries cherchaient à se débarrasser d'une sciure qui n'était pas recyclée. Il suffisait de se rendre dans une scierie avec un véhicule pour disposer gratuitement de ce produit.

Georges Thevenet fabriquait des poêles à sciure pour qui le lui demandait. Ces engins étaient de construction sommaire. Un cylindre de tôle avec un fond, un couvercle amovible et quatre pieds. Dans le bas du cylindre, une petite porte, vers le haut, un manchon pour connecter le tuyau d'évacuation de fumée.

L'utilisation était simple mais demandait une préparation rigoureuse pour ne pas s'intoxiquer au monoxyde de carbone. On installait un cylindre en bois d'environ 10 cm de diamètre au centre du poêle on remplissait de sciure en tassant bien et on enlevait le cylindre de bois. On allumait le feu par le dessous et la fumée s'évacuait par le trou central. Un effondrement de la sciure pouvait entraîner une catastrophe.

Ce type de chauffage était surtout utilisé pour les chambres , la chaleur était douce et la sciure se consumait lentement.

Pour la petite histoire

La queue de la mule.

Comment peut-on recycler les poils de la queue d'une mule ?

Avant de souder à l'étain deux pièces en zinc, le zingueur décape la tôle avec une solution d'acide chlorhydrique réduit par la décomposition de petits morceaux de zinc.

Cette solution, appliquée au pinceau est très agressive pour ce dernier. Pas question d'acheter des pinceaux qui seront dissous dans l'heure qui suit leur utilisation.

Lorsque Claudius Bérard faisait faire une beauté à sa mule, les 20 cm de poils de la queue qui avaient été taillé étaient récupérés par le "zin zin" qui roulait un morceau de tôle, introduisait une pincée de poils, un coup d'étau pour sertir le tout, un coup de ciseau pour ajuster le poil et un pinceau résistant à l'acide était né .

J'en connais un qui en a fabriqué des pinceaux en poils de mule durant les vacances scolaires.....

Le radio-électricien.

Henri Fogt

Henri Fogt, radio-électricien.

Henri Fogt s'est installé à Salles en 1947. Son magasin, situé dans la grande rue possédait une petite vitrine ou était exposé les objets mis à la vente. Dans le fond du magasin, sa table de travail où il dépannait avant tout des postes de radio défectueux.

Les postes de radio commençaient à diminuer en taille, mais bon nombre de gens possédaient encore ces grosses caisses en bois avec un cadran à aiguille et deux gros boutons en bakélite datant d'avant-guerre .

Les récepteurs radio, comme les tournes disques et les premiers téléviseurs ( Ces derniers se sont répandus vers la fin des années 60) fonctionnaient avec des tubes électroniques aux noms mystérieux pour le profane, diodes, triodes, pentodes...

Les premiers récepteurs à transistors pousseront ces récepteurs sur le banc des antiquités .

Poste radio Radialva (Super AS67) vendu par Henri Fogt.

La face arrière montre les tubes électroniques .

Pour la petite histoire.

Les émissions radiophoniques.

Hormis les bulletins d'informations, les gens étaient fidèles aux feuilletons radiophoniques, comme "La famille Duraton" (1937- 1966) sur Radio Luxembourg, ou aux jeux radiophoniques comme "Cent mille francs par jour" (qui deviendra le jeu des mille francs) sur Paris Inter, ou encore ,le dimanche, vers midi,"Le Grenier de Montmartre" , émission satirique qui égratignait le monde politique en chantant.

Le mercredi, sur Radio Lyon, certains ne manquaient "la mère Cottivet" pour rien au monde. Avec un accent lyonnais exacerbé, Elie Périgot Fouquier devenait "la mère Cottivet"et croquait la vie politique lyonnaise.

Cette concierge, vivant avec son fils Claudius conversait avec sa voisine Madame Craquelin .La cible était le maire de Lyon, Louis Pradel, surnommé Zizi.

Les répliques étaient du style:"En descendant monté donc madame Craquelin venez voir le petit comme il est grand...". L'émission se terminait toujours avec ces mêmes mots:" Au revoir mes belins belines, à mé'credi que vient...".

Le maréchal ferrand.

René Guillemaud

René Guillemaud, maréchal ferrand.

René Guillemaud avait repris la forge laissé depuis plusieurs années par M. Chanus.

M. Lespinasse, maréchal-ferrand lui aussi, était en fin de carrière. Il ne faisait plus que de petits travaux.

Le maréchal-ferrand était également serrurier et forgeron. La réalisation de fers forgés, rampes de balcon ou barrières métalliques faisaient partie de son quotidien. Le ferrage des chevaux, était courant. Un anneau scellé dans le mur à coté de la porte de l'atelier permettait d'attacher le cheval pendant le travail.

Avec l'aide du client qui tenait la patte de l'animal soulevé à l'aide d'une sangle, il déferrait puis nettoyait le sabot. Ensuite, venait l'opération de la taille du sabot avec un tranchet et une lime à grosse taille.

Pour ajuster le fer, celui-ci, porté au rouge était appliqué sur la corne. Une épaisse fumée montait entraînant une odeur de corne brulée qui se répandait dans le quartier. Enfin le fer était cloué dans le sabot par huit clous retourné pour qu'ils ne s'enlèvent pas. Durant l'opération, si le cheval bougeait, c'était d'impatience. Sur trois pattes pendant plusieurs minutes, on peut comprendre que la bête puisse perdre patience.

Dans sa cour, un "travail". Cet ensemble, construit avec de grosses poutres de bois, servait au ferrage des boeufs. Le boeuf entrait dans le "travail", puis était sanglé sous le ventre . Moins docile que le cheval, il n'aurait pas été possible de lui tenir une patte levée.

L'atelier de M. Lespinasse

Paul Lespinasse avait fait son service militaire dans la cavalerie

Son atelier moderne pour l'époque était équipé d'un gros moteur électrique qui entraînait un arbre de transmission équipé de poulie en bois. Cet arbre, situé près du plafond faisait tourner quelques machines, dont un marteau-pilon assez impressionnant.

M. Lespinasse était très soigneux avec son outillage. L'atelier toujours impeccable, il interdisait aux gamins de toucher limes ou marteaux de peur que la sueur les fasse "rouiller".(Il est vrai que certaines personnes ont la sueur agressive qui oxyde le métal.)

L'atelier de Paul Lespinasse.

Pour la petite histoire.

Les boeufs de M. Merville.

Dans ces années-là, la seule pair de boeufs que l'on voyait attelée appartenait à un exploitant forestier de St Cyr le Châtoux, M. Merville.

Les animaux, attelés au joug par la tête, les yeux protégés des mouches par une visière de cordelettes tressées traînaient d'énormes charges de bois d'un pas lent.

Lorsque leur maître était "en affaires", ils pouvaient rester des heures en plein soleil, sans bouger....

Le tailleur.

Louis Hisbergue.

Louis Hisbergue, tailleur.

Dans son petit atelier, Louis Hisbergue travaillait "sur mesure" pour ses clients, et il sous-traitait du travail pour un magasin Caladois.

C'était un passionné de musique, les soirs de bal, on le retrouvait à la batterie ou à l'accordéon lançant des "tcha, tcha, tcha..." avec son accent de l'Allier.

La lavandière.

Madame Augoyat

Madame Augoyat, lavandière.

On ne peut pas vraiment classer Madame Augoyat comme artisan, mais compte tenu de la dureté de sa tâche, elle mérite bien que l'on parle d'elle.

La "mère" Augoyat était un petit bout de femme mince, très vive, qui se déplaçait toujours à pied avec son petit chapeau noir sur la tête. En fait, elle se louait à la journée pour laver le linge.

Elle plaisantait toujours, et lorsqu'un un gamin s'était "oublié" dans les draps, elle le menaçait de lui mettre une pince à linge au bout du "quiqui"...

C'était un travail très physique, l'eau chauffait dans une chaudière à bois souvent installé à l'extérieur ou dans sous une "remise" (hangar). Les baquets d'eau chaude remplit à l'aide du "chtou" (sorte de récipient équipé d'un manche en bois) permettait à la lavandière d'installer sa "planche".

Penchée sur sa "planche", la brosse de chiendent à la main, elle frottait le linge après l'avoir savonné .

Suivant où elle se trouvait, la lavandière, comme les ménagères pouvaient rincer leur linge au lavoir, construit dans l'ancienne gare ferroviaire, ou à la rivière dans des trous d'eau aménagés.

Le lavoir était alimenté en eau claire par une source. Le linge était transporté à la brouette jusqu'au lieu de rinçage.

La grande lessive.

Chez Madame Ballandin, on pratiquait encore la "grande lessive", comme autrefois.

Certaines pièces, comme les draps ou les nappes étaient lavés une fois par an. Devant la quantité impressionnante de linge à laver, on embauchait plusieurs lavandières .

Le travail durait plusieurs jours. De la cendre de bois était mélangé à l'eau de lavage pour obtenir un linge plus blanc.

Pour le reste, les pauvres femmes avaient surtout besoin "d'huile de coude" pour frotter ou tordre des tissus épais et lourds. Pour faire sécher tout ça, plusieurs prés étaient réquisitionnés, des croisillons de bois maintenaient des cordes tendues sur lesquelles le linge était étendu.

Pour la petite histoire

La machine à laver en location.

L'association des familles avait acheté une machine à laver au début des années 60. Cette machine était à disposition des familles , qui, moyennant finance pouvaient l'utiliser.

Elle était stockée chez M. Geoffray ,le charron. Celui ci l'avait équipé de deux roues, il suffisait de la traîner jusque chez soit.

Il fallait la remplir d'eau chaude à l'aide d'un seau ou d'un arrosoir, car non seulement elle n'était pas connectable au réseau d'eau, mais elle ne possédait pas de résistance chauffante.

En fait, elle se contentait de faire tourner le linge avec un disque installé au fond de la cuve. Malheureusement, ce disque avait la mauvaise habitude d'arracher les boutons et de broyer les mouchoirs et les chaussettes qui se coinçaient dessous.

Quant au système d'essorage, deux cylindres blancs entraînés par une manivelle. On engageait pièce par pièce le linge entre les deux rouleaux et on tournait.

Devant de tels résultats, la machine à laver n'eut pas le succès escompté.

Publicité pour une machine à laver de même type.

Le sabotier, coiffeur, vigneron.

Sébastien Vermorel.

Sébastien Vermorel, sabotier, coiffeur, vigneron.

Bien qu'on puisse difficilement classer Sébastien Vermorel comme artisan, c'était une personne qui à la base était un vigneron et par nécessité de la vie, a eu d'autres activités.

Il possédait bien un petit bout de vigne derrière le cimetière, mais tellement petit qu'une journée suffisait pour la vendanger. Sa cave ne contenait que quelques pièces de vin.

Cette exploitation ne pouvait pas lui permettre de vivre. Alors pour compléter, il vendait des sabots. Ce type de chaussure était encore très utilisé, suivant la demande du client, il ajoutait une bride de cuir.

Comme autre activité, qui aurait demandé un peu plus de formation, il faisait office de coiffeur, ou plus exactement, il rasait et coupait les cheveux.

En fait, il n'avait jamais appris le métier. Un jour de septembre, un vendangeur l'aborda pour lui demander s'il connaissait un coiffeur pour se faire raser la barbe. Comme le dernier coiffeur, M. Raguet, avait fermé boutique, il proposa au bonhomme de lui faire la barbe pour le dépanner. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Comme l'opération s'était passé sans problème, il lui vint l'idée de s'équiper d'un meuble de coiffeur et d'un fauteuil et de se lancer.

Ses clients étaient des gens de sa génération, ils avaient fait la guerre de 14-18 et n'était pas trop regardant sur la coupe, ca discutait ferme, en patois. Il y avait également le jeudi les gamins du village qui avait droit à la coupe "au bol". Avec sa tondeuse, il pinçait bien un peu la peau du cou, mais il faut souffrir pour être beau...

Le dimanche matin, un client privilégié, Jacques Descotes qui venait en vélo depuis le hameau du Chardon toujours chaussé de ses bottes en caoutchouc. C'était son unique coup de rasoir de la semaine. Le fil du rasoir était ravivé sur une bande de cuir, un bon coup de blaireau, quelques commentaires en patois sur le temps qu'il faisait et l'opération pouvait commencer.

Les travailleurs itinérants.

Les itinérants, c'étaient ces personnes qui passaient dans les villages plus ou moins régulièrement pour vendre ou acheter. Tous ces petits métiers qui participaient à la vie de la commune.

On voyait passer, le "patit", le matelassier, l'aiguiseur, le représentant de commerce et même les "bohémiens" qui proposaient leurs services.

Le marchand de peaux de lapin.

Plusieurs fois par an, on entendait crier un homme qui arpentait les rues du village, un sac sur l'épaule :" Eh hop, peaux d'lapin"...

Les gens élevaient des lapins pour leur consommation personnelle. Lors de l'abattage, la pauvre bête était déshabillée de sa peau avec soin, Puis était retournée poil à l'intérieur et tendu pour être sèchée à l'air libre.

Cet homme qui criait dans les rues du village, s'était le "patit" qui achetait les peaux pour les revendre aux industriels de la fourrure. C'est comme cela qu'un lapin Sallèsien était transformé en manteau...

Le "patit" comme on l'appelait, achetait tous les déchets qui pouvaient être revalorisés à l'époque comme les vieilles ferrailles ou la graye des tonneaux.

Bien connu à Salles et dans la région, M. Juillard de Cercié était l'un d'entre eux.

Les représentants de commerce.

Ce que l'on appelait les représentants, c'était ces personnes qui vendaient notamment du textile en faisant du porte-à-porte.

De grandes marques, comme Linvosges employait ces gens qui passaient régulièrement et vendaient du matériel de qualité à une clientèle fidèle.

Les ménagères avaient confiance car elles étaient certaines de revoir le bonhomme en cas de problème....

Les "bohémiens.

Au fond de Salles, après le lavoir, le 'remblai". C'est la que la population venait jeter ses "aiquevilles" comme on dit à Lyon. En d'autres mots, une décharge à ciel ouvert.

Lorsque les gens du voyage, que l'on appelait les "bohémiens" s'arrêtaient dans la commune, c'est au bord du "remblai" qu'ils campaient.

Ils se déplaçaient de village en village avec une roulotte en bois peint tirée par un cheval. La rumeur disait que les adultes couchaient dans la roulotte et les enfants dessous... ,à vérifier.

Pour vivre, ils tressaient des paniers d'osier, faisaient du rempaillage de chaise ou récupéraient quelques ferrailles, et le soir venu, ils partaient en chasse de leur gibier préféré, le hérisson qu'il faisait cuire avec des herbes sauvages...

Roulotte de même type.