SALLES EN IMAGES

Les commercants durant la période 1954/1964...

Les commerçants Sallésiens.

Les nombreux commerces pour un petit village étaient pour la plupart situés entre la mairie et le chapître ainsi que dans la 'grande rue'.

C'est la diversité des commerces qui est remarquable. Les Sallésiens avaient tout ce dont ils avaient besoin dans la commune. On peut ajouter à cela le marché chaque mardi matin, même s'il était très modeste avec ses deux marchands, le père Blavin qui venait de St. Georges vendre ses légumes et madame Molimard avec sa Rosengard qui lui servait d'étale pour accrocher les vêtements à vendre.

Pour agrandir, cliquez sur le plan.

Position des commerces.

Les cafés, restaurants, hotels.

Centre d'activité sociale par excellence, le bistrot. Salles n'était pas mal pourvu, puisque pour 460 habitants, on ne comptait pas moins de trois cafés en exercice.

Par le passé plusieurs établissements ont fonctionné. Certains étaient de simples cafés, d'autres faisaient restaurant, voir hôtel .

Au dédut du XX° siècle, il y avait l'hôtel Cinquin qui est devenu le café Raguet, situé proche de l'église. Ce café a fermé au début des années 50. Sur le chapître, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, on trouvait le 'Café du Chapître'. trois décénnies plus tard 'La Tassée du Chapître' prendra sa place.

Madame Dugelay

Chez la Jeanne.

C'était un minuscule café, les trois tables et le bar remplissaient la pièce. Quartier général du cordonnier, il n'avait que la rue à traverser pour s'attabler. C'est ici qu'il décèdera devant son verre de rouge.

Autre voisin du bar, le boucher qui vient patienter durant la messe du dimanche matin. Lorsque l'épouse du notaire ,toujours en retard, passe d'un pas pressé pour se rendre à l'office, il regagne son échoppe puisque la messe touche à sa fin et les clientes vont arriver.

Claude Dugelay, le mari de la patronne, son éternel mégot de "Gitane maïs" à la bouche qu'il fait passer d'un coin de la lèvre à l'autre sans arrêt, fait souvent le quatrième à la belotte.

Jean Bourgeois

Madame Bourgeois

Chez Bourgeois.

Le bâtiment qui abrite le café restaurant de Jean Bourgeois était dédié à l'activité depuis longtemps puisque sur des cartes postales du début du XX° siècle, on voit, à coté de la voute "l'Hôtel du Commerce".

C'était un établissement important, qui disposait du café, d'une belle salle de restaurant qui lui permettait de servir des banquets et d'une terrasse. Madame Bourgeois régnait sur tout cela de main de maître.

Jean Bourgeois, servait occasionnellement au bar, il était également charbonnier et fournisseur d'engrais en tous genres qu'il livrait dans son "TUB" Citroën.

Ce véhicule était vraiment multiusage, un jour il transportait des sacs de charbon, en cas d'urgence, il tractait la pompe des pompiers, et c'était souvent lui qui trimballait les conscrits pour la tournée des cocardes.

"La Benoîte" était un restaurant Caladois renommé. Lorsque l'ancien quartier Paul Bert de Villefranche fût détruit, le restaurant fut écroulé. Le propriétaire reprit le café Bourgeois et le baptisa "La Benoîte".

Restaurant "La Benoîte"

Madame Vermorel

Madame Corban

Rosa Villard

Chez Augustine.

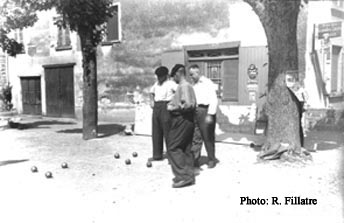

Augustine Vermorel était la patronne de ce café-restaurant situé au fond de Salles. Elle tenait seule cet établissement composé d'un café ,de deux salles de restaurant, et d'une terrasse tenue à l'ombre par deux platanes.

Deux jeux de boules complétaient le tableau. Ils étaient tracés à l'extérieur de la cour, sur le passage de l'ancienne voie ferrée.

Madame Vermorel vivait avec sa soeur Rosa qui promenait ses quelques chèvres le long des chemins.

En 1961, le café deviendra "Chez Corban" Madame Corban et son mari tiendront l'établissement durant de longues années.

Vue du café Chez Augustine.

-Au service, Mme Vermorel et Mme Auroux-

Les conscrits, classe 60: Didier Zuliani, Robert Rollin, René Goiffon

Monsieur Favel

Madame Favel

L'Hostellerie Saint Vincent

En 1963, ouvre l'Hostellerie Saint Vincent. C'est un hôtel-restaurant implanté dans un parc boisé, avec piscine et court de tennis.

M. et Mme. Favel ont fait transformer cette maison bourgeoise en un établissement qui recevait une clientèle choisie.

Les commerces de bouche.

Louis Perrad

Madame Perrad

La boulangerie.

Louis Perrad était le boulanger de Salles, sa femme tenait la boutique et faisait "la tournée". Sa fourgonnette remplie, elle ravitaillait les hameaux alentour et Arbuissonnas.

Son pain, pétrit dans son fournil, était doré et croustillant. Sa viennoiserie , notamment ses brioches et ses mille feuilles, étaient réputés.

Dans les années d'après-guerre, le pain était un symbole respecté. On ne jetait pas de pain, à table on finissait son pain. Dans la soupe, on trempait le pain... Pour le gouter, les enfants mangeaient du pain accompagné d'un morceau de chocolat ou une tartine de confiture.

Il est vrai que la consommation par habitant était importante. Une famille de cinq personnes achetait quotidiennement un pain de trois livres (1,5 kg). Le pain sec restant était donné aux animaux, poules, chiens...voir cochon.

Info sur le pain:

En 1958, un français mange en moyenne 225g.de pain par jour contre 153g. en l'an 2000.

Le prix du pain sera règlementé par l'Etat jusqu'en 1978 . En 1958, le prix du pain est de 70 francs par kilo (soit: 0,11 euros). Une baguette de 250g. est vendue 40 francs (soit: 0,06 euros).

Monsieur Vincent

Monsieur Merle

La boucherie.

Monsieur Vincent a été le dernier boucher habitant à Salles. Son successeur, monsieur Merle avait deux magasins, celui de Blacé où il logeait et celui de Salles.

Situé à coté du café "Chez la Jeanne", la boucherie avait une vitrine doublée d'une grille de tubes métalliques peints en vert sombre.

Madame Thevenet

La charcuterie.

Après le décès de son mari, charcutier, madame Thevenet, dite "la Thérèse" avait continué à tenir la charcuterie.

Elle s'approvisionnait chez un charcutier Caladois, ce qui posait souvent des problèmes de stock et un choix réduit dans son magasin. Comme la concurrence n'était pas rude, les clients faisaient souvent contre mauvaise fortune, bon coeur.

Elle deviendra madame Bourgeon après son remariage avec "le Benoît".

Madame Longère

Albert Longère

Simone Longère

L'épicerie.

C'est depuis leur magasin, ouvert sur la place que monsieur et madame Longère approvisionnaient le village en denrées de toutes sortes.

La plupart des Sallésiens travaillaient sur la commune ou à proximité, peu de femmes avaient une activité à l'extérieur du village. Hormis les jours de marché sur Villefranche, personne ne sentait le besoin de faire plusieurs kilomètres pour faire ses courses.

On ne disait pas "je vais à l'épicerie" mais je vais "chez Longère". Leur fille, Simone, qui travaillait avec eux prendra la succession du magasin avec son mari.

Le mardi matin, jour de marché à Salles, le maraîcher déployait ses légumes devant le magasin. Les gens savaient vivre ensemble.

Comme le boulanger, monsieur Longère faisait "la tournée", il partait avec son camion décoré à l'enseigne du café "Au Ras d'Ahmara" ravitailler les hameaux environnant et Arbuissonnas.

Derrière les boulistes, l'épicerie.

Madame Jambon

La mercerie

Placé à coté de la voûte, la mercerie de madame Jambon, avec sa petite vitrine était le coin à la mode à Salles.

Elle vendait quelques vêtements, mais son fonds de commerce, c'était surtout le nécessaire pour la couture et le tricot, fil, laine, boutons etc...Il faut dire que les vêtements étaient ravaudés, les chaussettes reprisées avant d'être jetées, et le soir, en prenant le frais, les aiguilles à tricoter ne chômaient pas.

Ce n'est pas lui faire injure que de dire que son magasin était le centre névralgique du renseignement local. Son magasin était à la croisée de tous les chemins. Tout ce qui se cancanait dans le village lui venait aux oreilles.

L'hiver, lorsque la bise soufflait, les gens qui attendaient le car sous la voûte étaient transis de froid. Madame Jambon leur proposait gentiment de venir se réchauffer dans le magasin "en attendant" comme on disait. C'était aussi pour elle l'occasion de "tailler la bavette" un moment.

Madame Jambon sur son pas de porte.